最近、YouTubeを観る時は、浜崎洋介ばかり追いかけています。

浜崎洋介は異色の文芸批評家ですが、

福田恆存、小林秀雄、三島由紀夫などの批評を通して、

現代日本が構造的に抱える諸問題について論じています。

私がこのブログで、特定の言論人を取り上げることはこれまでなかったのですが、

氏の批評があまりにも的確であるため、これはご紹介しないといけないと感るとともに、

私の行う教育についてこれまで不可能であった言語化ができるような気がしたので試みています。

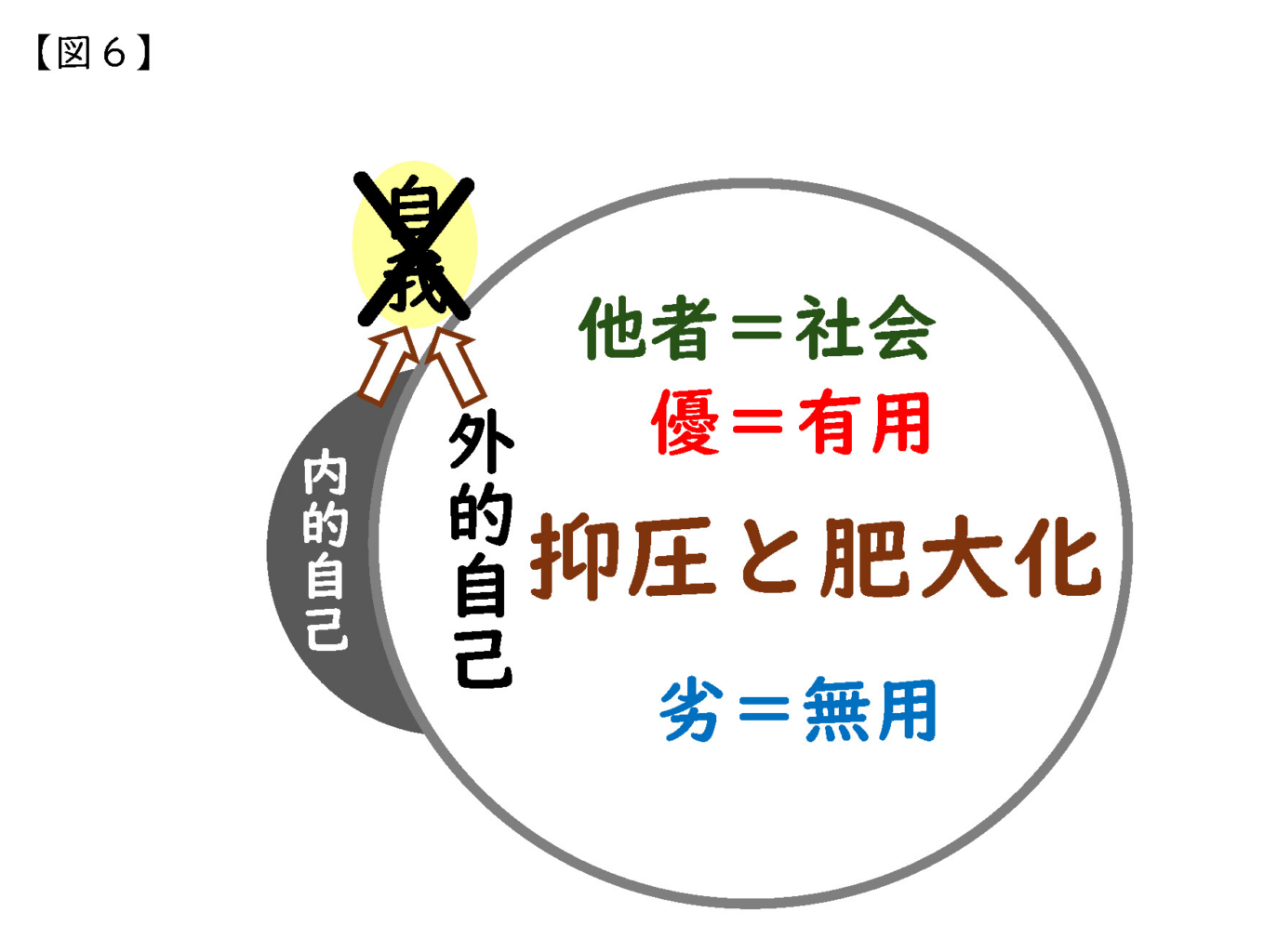

内的自己と外的自己

ここで、浜崎氏がよく用いる図と共に、自己と社会の関係について説明します。

現代日本人が抱える病理について、これほどまでに明解で、応用可能な図解を私は知りません。

ということで、まずは浜崎氏の考える日本人の精神状態について学んでいきましょう。

図1は、生まれたばかりの子供の状態です。

生理的欲求や本能的欲求が抑圧されていない状態です。

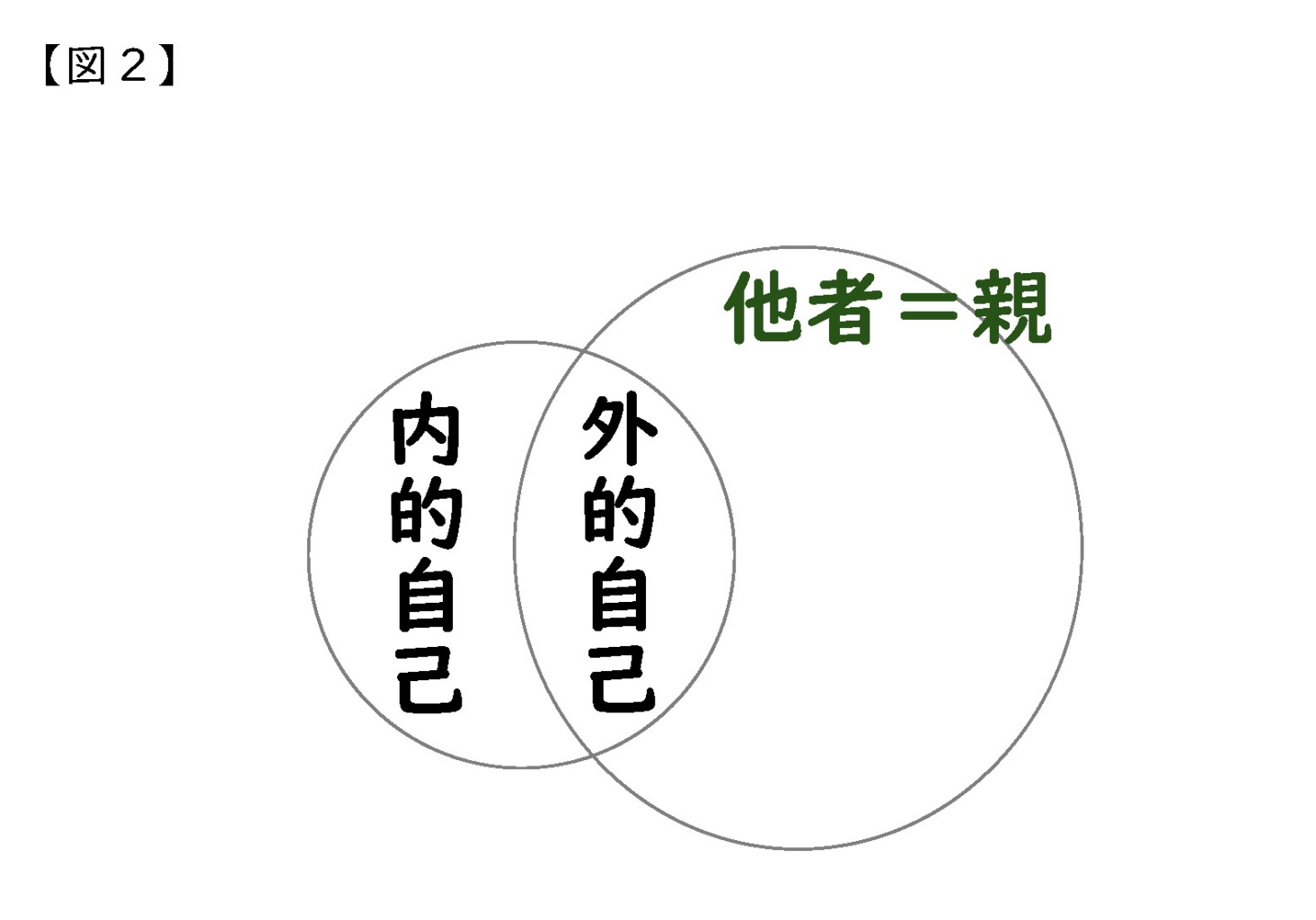

図2は、その子供が、2歳や3歳になってきた状態を示しています。

他者としての親がここに関わってきます。

親は子供に対して、トイレトレーニングや食事の作法などを子供に教えることになるでしょう。

それが、外的自己として子供の自己に入って来ることになります。

このとき、

子供が「内的自己」において、「手づかみで食べたい」と思ったとしても、

親に「スプーンを使って食べようね」と言われた子供が「スプーンを使って食べる」を選択したとしたら、

それは「外的自己」において「他者(=ここでは親)」に適応したという形になります。

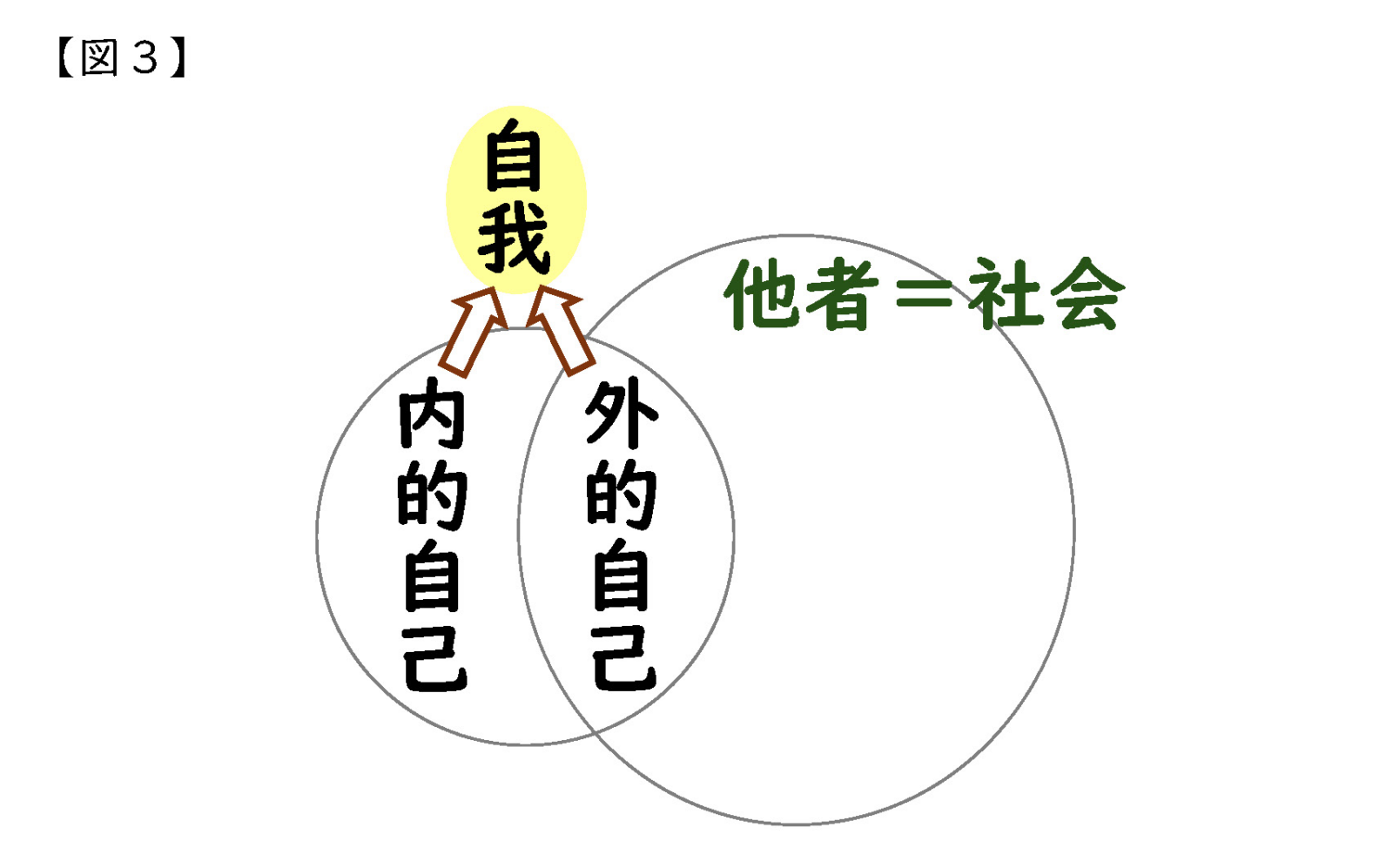

図3では、子供がさらに成長し、親以外にもいろいろな人と関係を持つようになった状態です。

ここでは、「他者」=「社会」のような広がりを見せ、

その他者との関わりの中で成長しつつ、

「自分はこういう人間である(のか?)」

のような自我が形成されはじめます。

ちょっとざっくりしすぎかもしれませんが、次へいきます。

ここまで、駆け足で見てきたのは、内的自己と外的自己の基本構造です。

ここから問題の核心に迫っていきます。

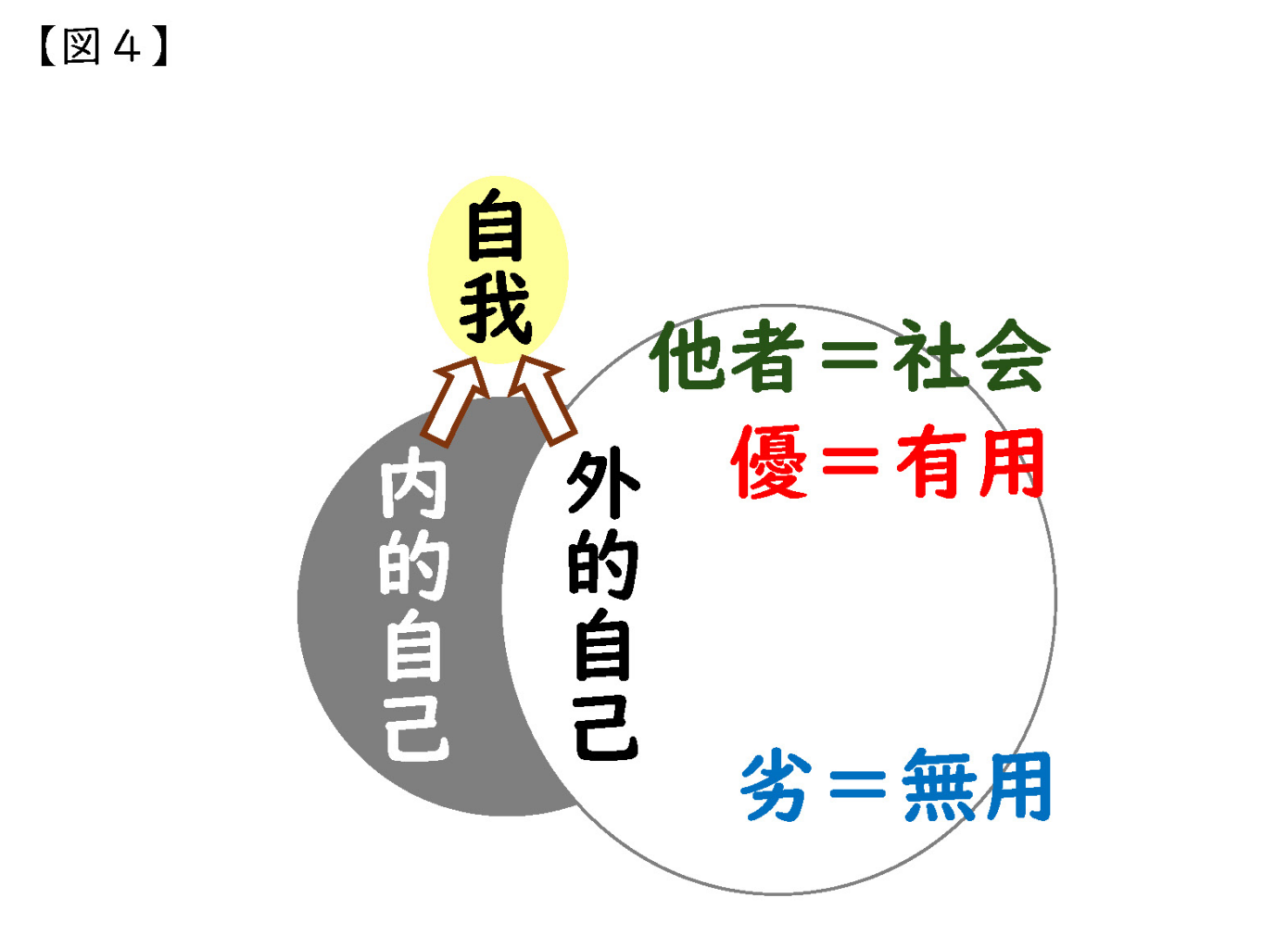

図4をご覧ください。

他者としての社会は、自己に対して「優劣」の圧力をかけてきます。

優劣のものさしには、さまざまなものが当てはまります。

一般的に、大人にとっては仕事、子供にとっては学業ということになるのでしょう。

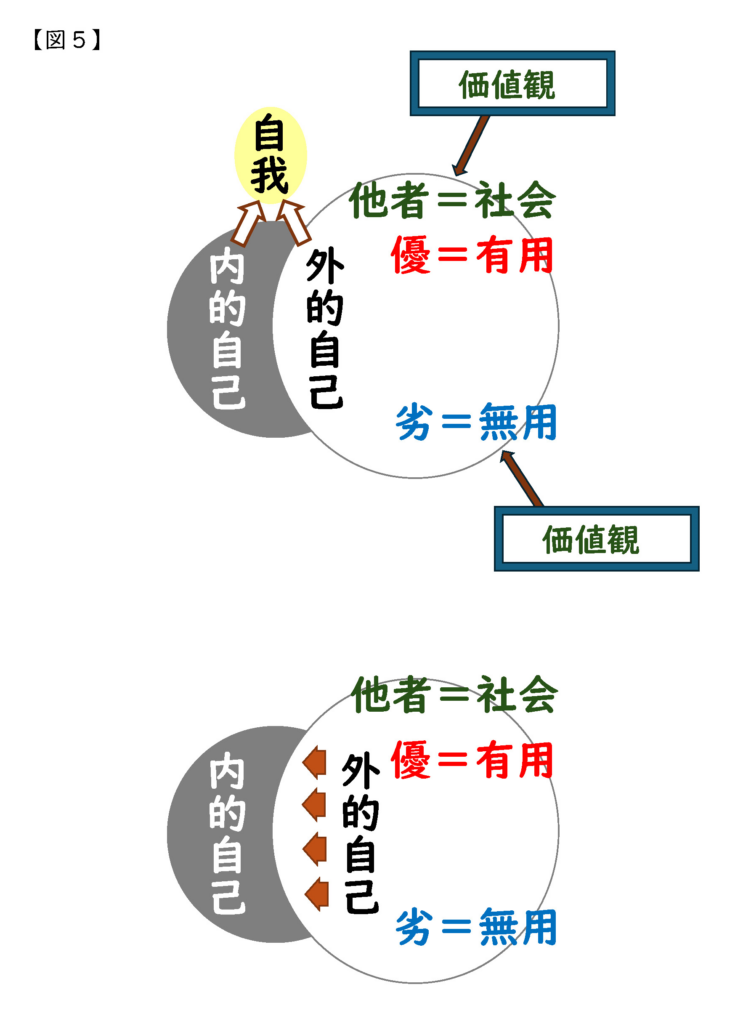

図5(次ページ)は、さまざまなものさしが外的自己に関わってくる様子、

そして外的自己が内的自己を抑圧する様子を示しています。

ある価値観は、時には「経済的価値観」であったり、「政治的価値観」であったりします。

もちろんこれらの価値観は、自己に内在するものではありません。

自己の外、つまり社会から受ける価値観であるため、

その価値観をうまく乗りこなして自分の居場所を見いだすことが一般的です。

しかし、それができない場合は、内的自己が押しつぶされ、自分を見失うことになります。

日本においては、明治維新以降の歴史的な流れの中で、

多くの日本人が「内的自己」を見失ってきましたが、これについては後で詳しく述べます。

図6では、自我が押しつぶされている様子を示しています。

社会から受ける価値観と、自己に対する評価による抑圧が大きくなり、内的自己の存在感が小さくなっています。

もちろん、すべての外的抑圧が良くないというわけではありません。

内的自己で、いくらお金をほしがったとしても、

「人のお金を盗んではいけない」というルールは、社会全体で共有しているものです。

また、内的自己で「お腹が空いてどうしても今食べたい」と思ったとしても、

無銭飲食や人の弁当を盗み食いすることはよくないことです。

これも、社会全体で共有しているルールであるため、

普通は外的自己でもって、

「働いてお金を稼ぐ」「自分で飯を炊く」

などの行動でこれに適応することになります。

しかし、このような「社会全体で共有しているルールや価値観」の範囲が

広がりすぎる、あるいは圧力が強すぎると、内的自己が小さくなり、

やがて消えてしまう場合もあります。

内的自己が消えてしまう分かりやすい具体例として、親の顔色ばかり伺う子供がいます。

「自分がやりたいから」ではなく「親が喜ぶからする」

「自分がやりたいから」ではなく「親に怒られないためにする」

こういう子供は、外的自己が肥大化して、自分の本当の気持ちが分からなくなっている状態です。

こういう子供が、そのまま成長して大人になったとき、

彼は自分の本当の気持ちが分からないため、「とりあえず」外的自己が傷つかないような選択をし続けます。

「みんながするから」

「上司の命令だから」

「親に反対されたから」

のような判断基準でしか、物事を考えられなくなるのです。

こういう日本人が多くなったことが、今の日本社会の停滞感を生んでいるのではないかと私は推測しています。

その推測が確信にまでなったのは、ここ数年のことです。

コロナ禍での感染予防対策は、完全に外からやってきた圧力であり、押し付けられた価値観でした。

しかし、数々の感染予防対策の美名の下に押し付けられたものに、

科学的・医学的合理性があったものがいくつあるでしょうか。

これに、内的自己の直感を信じて抗い、あるいは情報を集めて

「やっぱりおかしいだろう」

となった日本人が何割いたでしょうか。

多くの日本人は、

世間を気にし、

みんながそうだからという言い訳に沈み、

特に批判的精神を表すこともなく政府の方針に従ったのです。

つまり、多くの日本人の内的自己は抑圧され、外的自己が肥大化していることの証左を、

あのコロナ禍での一般的な日本人の振る舞いに見ることができるのです。

次回へ続きます