大変ありがたいことに

『寺子屋式 読み書きそろばん教室』として二十年以上の月日を過ごさせていただきました。

これも一重に、地域の皆様の温かいご支持とご理解のたまものであると感謝している次第です。

さて、今の教育に疑問を感じ、変えなければならないと考えている人は多くいらっしゃることでしょう。

これから新しい時代を迎えるにあたり、新しい時代を担う若者を育ててゆきたいと誰もが思うところであります。

そこで私たちは、旧態依然とした教育のあり方を踏襲するのではなく、新しい時代にふさわしい教育のあり方を模索していかなくてはなりません。

『寺子屋式 読み書きそろばん教室』の実践は、新しい時代の教育のあり方について、一つの答えになっていると思います。

アールズでのその実践は四半世紀に及ぶことになりました。

紆余曲折を経てここまできたわけでありますが、これが単なる復古趣味から来るものではないことをこの記事ではお話していきます。

江戸時代の寺子屋と、アールズでの寺子屋教育の違いをお話する前に、巷でよく目にする「復古的」な教育の意見についてまず検討いたします。

戦前の教育についての考え方

戦前の教育の特徴でよく言われるのが「修身」と「神話」の存在です。

実は、明治政府の作った教育制度と、現在の教育制度は、私に言わせればさほど変わりはありません。

違いと言えば、戦前には「修身」と「神話」があり、現在はない。

戦前には「英語」はなかったが、現在はある。

といった程度であるとざっくり考えています。

戦前にせよ、戦後にせよ

「思考力を奪い、命令に従う人材育成」を目指す枠組みは変わりません。

明治政府が作った教育の仕組みは、現在も生きています。

保守的な考えを持つ方の中には、戦前の教育への回帰がよいと考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、その考えは戦後教育にはない「修身」「神話」へのあこがれから発するものと想像します。

「修身」「神話」がなくなったことによって、日本人が骨抜きにされたという考えには、一定の共感を寄せることもできますが、その一点を以て「戦前の教育に回帰すべき」というのは、大変危険です。

なぜなら、「明治政府が消したもの・消そうとしたもの」を考えたとき、明治政府の作った教育制度を称賛することは決してできないからです。

明治政府の作った教育制度は、私からすると欠陥だらけです。

そりゃそうです。

明治政府とは、結局海外の戦争屋と手を組んで作った政府なのですから。

そんな政府が策定した教育制度が良いわけありません。

その答えは、結果を見れば明らかです。

ここで言う結果とは、「そろばん」と「素読」の伝統が失われたことを指します。

「そろばん」は、民間でなんとか生き残りましたが、「素読」は一度絶滅したと言ってもいいでしょう。

そうした伝統を断ち切る動きは、明治に始まりました。

明治政府のエリート共のせいで、令和の児童の多くがつらい目に遭っていると言えます。

そういうわけで、戦前の教育に「修身」があろうが「古事記」があろうが、明治政府の作った教育制度を復古しようとする意見には首肯しかねます。論外です。

アールズがお手本にしたのは、江戸時代の寺子屋ですが、これを単なる懐古趣味や復古主義と捉えられては困りますので今回の記事に至っています。

「寺子屋の良さを手本にして、現代の子供の学力を最大限に伸ばす」

これがアールズで行っていることです。

なんでもかんでも江戸時代が良いとするわけではありません。

江戸時代と現代の違い

寺子屋式の教室に関して、江戸時代と現代の違いをざっと見ていきましょう。

江戸時代と現代の違い そろばん編

何と言っても最大の違いは、そろばんの珠の数です。

昔は五つ珠のそろばんでしたが、現代では四つ珠そろばんを使用します。

昭和初期に、塩野直道という人が四つ珠そろばんを考案しました。

これは画期的な出来事で、この四つ珠そろばんのおかげで、学習者の計算速度は格段に向上しました。まさに爆速レベルです。

そろばんを弾く速度が上がることは、暗算の速度を上げることにもつながりました。現在のような常人離れした、神業のような暗算力を身につける生徒が多く出現したのは、この四つ珠そろばんのおかげです。

また、問題作成に関しても、江戸時代の寺子屋から大きく進歩しています。

江戸時代の寺子屋の師匠は、教材を手書きで作るしかなかったのに対して、今の先生方はパソコンを駆使して大量の問題を作ることができます。

また、パソコンを利用すると、イラストや図形を用意に描画できるため、たとえば絵が苦手な人でも、幼児向けの教材を作成することができました。

この他にも、検定制度や競技会の有無、フラッシュ暗算の存在など、江戸時代と現在のそろばん学習のあり方は全く環境が違います。

さらに、指導法も進化し続けております。

前述したように、デジタル機器の発達により、大量の問題作成が可能になっているため、それにつれて様々な、変化に富んだプリントを作成することができます。

自ら教材を作成し、試行錯誤する。

この繰り返しにより、指導技術を向上させることもできます。

最後に時間的なことにも触れておきます。

寺子屋式と言っても、江戸時代と違って、朝から午後までずっと生徒がいるわけではありません。

あくまでも「習い事」なので、生徒は学校が終わってから教室にやってきます。

つまり、指導者としては、時間の制約が江戸時代よりきついのですが、学習効果が低ければ他の習い事に生徒を奪われてしまいます。

そのため、短い指導時間の中で、学習効果を最大化させなければなりません。

この制約は、全国のそろばん指導者にとって、指導技術を磨き、教え方に創意工夫を凝らす大きな動機になっていると思います。

江戸時代と現代の違い 国語(読み書き)編

国語の違いは、そろばん以上に大きな問題を孕んでいます。

それは、人々の「素読」への理解の有無です。

現代の日本人の多くは、「素読」の学習効果について、実感をもって判断できる人がほとんどいません。

これは、明治以降「素読」の伝統を捨て去ってきたことが原因です。

それより前の時代ならば、「素読」=「日本語の勉強」ということに疑問の余地はなかったでしょう。

しかし、明治政府以降、その伝統を葬り去ってしまったおかげで、現代においては、「素読」そのものが一度絶滅してしまいました。

そのため、「素読はいいものだ」という実感を持つ大人が消えました。

教育者も例外ではありません。

「素読」の良さを分かってもらうには、一冊の本を書く必要があるくらい、世間から忘れ去られた学習法、それが「素読」です。

このような状況下にあって、「読み書き」の学習として、「素読」の指導を行うには、相当な勇気と確信が必要となるでしょう。

したがって、江戸時代に寺子屋で行う「素読」と、現代の国語教室で行う「素読」では、全く意味合いが違うものになります。

江戸時代ならば、何の疑問もなく世間に受け入れられていた「素読」という学習法は、

現代においては

「何それ?」

「意味あるんですか?」

「テストの点数上がるんですか?」

という逆風に立ち向かうところから始めなくてはならないのです。

出発点がそのなので、その指導法についても「単に音読させる」というところから、何歩も進んで工夫を考えなくてはなりませんでした。

また、教材の選定についても、江戸時代とは違います。

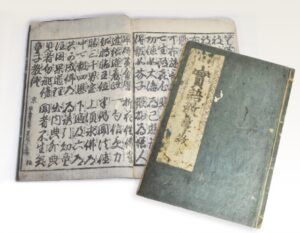

何も考えずに『往来物』や『四書五経』を採用していれば無難であった時代とは違います。

まさか江戸時代の『往来物』をそのまま持ってくるわけにはいきませんし、『四書五経』は、内容的にも質量的にも今の小学生には向いていません。

したがって、素読のために採用する材料を、今の幼児と小学生が学習するという前提で、一から整えていかなくてはなりませんでした。

しかも、厳しい時間的制約があることは、そろばんの項でも触れた通りです。

そのような中で磨かれてきたのが、アールズの国語教材です。

たしかに、江戸時代に素読されていたであろう、『いろは歌』や『実語教』もアールズの教材の中には含まれています。

しかし、それをもって「復古的だ」「懐古主義だ」と揶揄されてはたまりません。

明治以降続いていた公教育の結果が、現在の日本社会の閉塞を招いています。

それを打ち破り、教育の可能性に新たな光を見いだすために、「素読」の持つ可能性はもっと脚光を浴びてもよいでしょう。

作品の選定にあたっては、日本人としての価値観や感性を重視する一方で、うっすらと受験を意識している部分もあります。

古典の「素読」という伝統的な手法を採用しつつ、現代の小学生が学んでも価値のある国語学習を目指し、今後もこれを磨き上げていくのがアールズの使命の一つになっています。

まとめ

「寺子屋式 読み書きそろばん」という字面だけを見ると、古風な教室と誤解されるかもしれません。

実際のところは「古風」の真逆なのですが、この文章で表現しきれない部分については教室での指導をその目で見ていただくしかありません。

ここで言えることは、江戸時代の寺子屋の師匠には不可能だった指導をアールズでは行っていることです。

当然江戸時代よりも時代は進んでいますので、自然科学はもとより、心理学、教育学、脳科学、量子力学など、さまざまな知見を吸収し、なるべく最先端の情報収集に努め、生徒指導に活かしています。

たとえば、「回避性愛着障害」という概念は、江戸時代にはなかったものです。

これは、社会的抑圧の大きい現代人特有の病で、江戸時代の庶民、特に子供にはほとんど見られなかったものでしょう。

しかし、現代では、私の教室においてさえ、この「回避性愛着障害」の症状が疑われる生徒は、多くはありませんが見ることがあります。

また、脳科学においては、脳にとってより望ましく、より効果的な学習法が日夜研究され、私たちの知るところとなっています。

そうした科学的知見も取り入れつつ、日々の指導に活かすことは、指導者としての責務です。

「寺子屋式 読み書きそろばん教室」と言いつつ、その実質はかなり複雑で多様なものであることがお分かりいただけたと思います。

そして、それらを超えて、「これからの教育」を創造することが重要になってきます。

この先、地域ごとに自由に教育を行うという時代が必ずやってきます。

既存の枠にはまった固定概念の殻を破り、次世代を担う子供達のために行う教育を、自分達で考え、実践する。

そこに向けて動き出す時がまさに今なのです。

「寺子屋式 読み書きそろばん教育」が、その中で光る存在となるのは自明のことです。

ここまでお読み頂いた皆様に、

「寺子屋式 読み書きそろばん教育」の実践が、懐古趣味から発せられているのではなく、時代の先を見据えた結果であるとご理解いただければ幸いです。